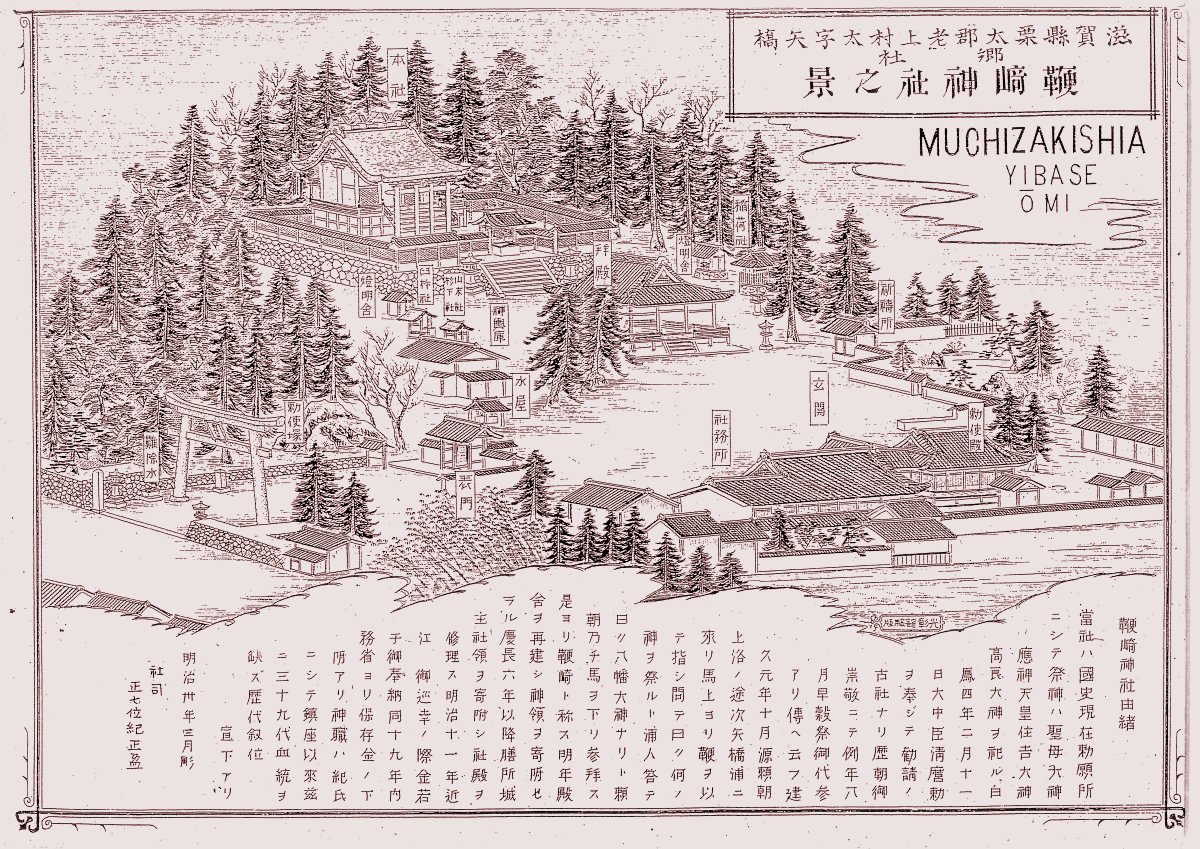

�����R�O�N3���ɒ������ꂽ�ڍ�_�Ћ����̌i�ϐ}�B

��R�X���_���m�{�i�̖��ō쐬

�{�@�a

�V�۔��N�i�P�W�R�V�j���s�����_�Ђ̐ێЂł���͍��_�Ђ��A���N���ւŎГa��ւ������Ƃ����̕��ނ�����āi����L�^�L��j�A�ڍ�_�Ж{�a�Ƃ��Đ��܂�ς�����B�{�a�̒��Ɂu�͍��v�̖n��������B�܂��A��Ό�c�_�Ђ̌Õ����ɋL�ڂ���Ă���e���@�Ƃقړ���ł���B

�O�ԎЗ��ꑢ��ő傫�ȍ\���ƂȂ��Ă���A�����Đ��(����)�ƌ�����(������)���R�g������_�Ђ͒������A���ʂ͂Q�g�̐�̊ԂɁA����������B

�q�@�a

�`���̖���30�N3���ɍ��}���ꂽ�ڍ�_�Ђ̌i�Ɍ�����q�a�́A�`�����݂̔q�a�ƑS�������ł��邪�A������Ɍ������ꂽ���L�^���Ȃ��B

���a�R�W�N3���i�P�X�U�R�N�j�Ɍ��đւ���ꂽ�L�^�͎c���Ă���B

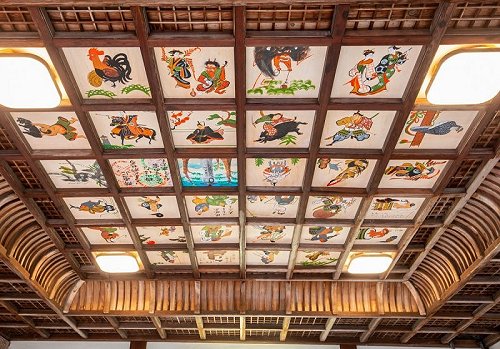

���̌�A���⊦����a�炰�邽�ߎ��q�l����l�����͂��u���Ƃˁv���[�����܂����B

�܂��A���q�l�ő�ÊG����Ϗ�肢���������A�N���Ɋ��x�̓Б����[���Ē��������A���ɂ��P�����邩�Ǝv�����͂���Ղ̑�ÊG��`���Ă��������A����������Q�q�ҊF�l����ϋ�����܂����B

���̎��q���܂ɂ��肢���A�`���Ă����������͔̂q�a�̐グ�i�V��ɗ͍�R�O���ł��B�����āA�P���͑�ÊG�ł͂Ȃ��ł����A�n���́u��A���̏�铔�v�G�P���ƁA�́A�������^�����ڍ�_�ЂɎQ�q���ꂽ�܂ɉr��ꂽ���������Ă��܂��B

���R�Ɍ��邱�Ƃ��o���܂��B���ЎQ�q�̎��ɂ������������B

�\�@��

�吳�P�R�N(�P�X�Q�S�N)�S���P�T���t���ŏd�v�������Ɏw��B

�c���N�ԁi1596-1615)�n�Ƃ̋��V����̏��̈�ŁA�����l�N�̔p�˒u���ɍۂ��A�ڍ�_�Ёi�ڛ������{�j�Ɉڒz���ꂽ�B���Ă͓����ł��������Ƃ����D���疾�炩�ł���B�`���͍����i��s�̏o�����ɐ݂�������̈�j�ŁA��{�̖{���̊ԂɊԒ������A���˂�݂��A�����̍T���Ƃō\�������B�����͖{���ʂ�ɐ؍Ȃ��|���A�O���o�ɊJ���T���ɂ͂�����Ⴂ�؍Ȃ��̂��A���ۊ�����ыS���ɂ͖{���Ƃ̉Ɩ�ł���{�����i��������j�������Ă���B���E�����̗v���ɂ͓S��e�ł��������łȈӏ��ɂȂ��Ă���B�����͍]�ˎ��㒆���ƍl�����Ă���B

�\�Q���@����

�Α���̋��łȒ����B�����ɂ͋��u�ڛ������{�v�̊z���f�����Ă���B

���Q��

�P�m�_�Ёi�������肶��j

���Ր_�@�V�Ƒ��_�i���܂Ă炷�����݂��݁j

���݂̓V�c���܂̂��c��B���z�_�A�_�k�_�A�@�D�_�B

�M�D�E���������_��

���Ր_�@����������_�i���ƂЂ炨�����݁j

�卑��_�ł�����啨���_�B���Ƃ��Ƃ̓K���W�X��ɐ�������k��_�i���������ɗR�����Ă���B�C����S�̐_�ł���B

���Ր_�@�M�D�喾�_�i���ӂ˂����݂傤����j

�Ɏדߊ�_�̌�q�ł���A���̐_�B

�R���_�� �� �����_��

���R���_�Ё@�Ր_�@��R��_�i���ق�܂��Ђ̂��݁j

�R���V���_�i��܂����̂����ʂ��̂��݁j�ł�����_�̎q�A�{���V�j���̑��B��b�R�ɂ��Ƃ��ƒ�������n��_�ł���A���g��Г��{�{�̍Ր_ �ł���B

�������_�Ё@�Ր_�@�g�q��_�i�Ђ邱�������݁j

�����_�̈�l�ł��鏵���̐_�A�b�������i���{�_�Ђ̍Ր_�j�Ɠ���B�Ɏדߊ�_�A�Ɏדߔ��_�̌�q�ł���B

�� �� �_ ��

���Ր_�@�F�C��m�_(���������̂���)�A�q��_(�����݂̂��܂̂���)

�܍��A�H���������ǂ�_�A������ׂ̍Ր_�ł�����B

���j�╨ �ۑ���

�ڍ�_�ЂɎc��╨�⎑�ނ�ۑ����Ă���B�N�����L�������́A���j�������Ď��ɋM�d�ł���B

�@ �� �a

���Ր_�@���X�̐_�B

�_���K���ł��������A�F�����ł������B�_�������ȍ~�͎��q�̌��т����������������J���Ă���ƌ�����B

�S �� ��

���̍Ղ�ŕS���i���~�̖�����j���������܂������A���̖��c�肪���Ɏc���Ă��āA�Վ��ɂ͕S���̃����v���܂��B

�� �W����

�ڍ�_�Ђ̕ڂɗR�����颕ڣ���[��������݂T�{�W����I���Ă��܂��B

�E�M����o���n�N�����`���[�����ځ@�@�@�@�@�R��@�� �L

�E�k��B�L�O�f�V�D���_�C���C�v�����Z�X�@�@�@�R��@�H�R�^��Y

�E��W�U����{�_�[�r�[�D�����W���[�o���[�Y�@�R��@�l�� �r

�E��W�X����{�_�[�r�[�D���h�E�f���[�X�����ځ@��������@�����m��

�E�����l�n���S�E�K���F��@�@�@���W���b�L�[�@�����t�@���i�S��